陶磊,TAOA創(chuàng)始人,主持建筑師。 1997年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院附屬中等美術(shù)學(xué)校,2002年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院建筑學(xué)院,從1997年正式學(xué)習(xí)建筑開始,便一直參與中國的建筑實踐,在實踐中一直秉承設(shè)計概念應(yīng)與社會實際問題相統(tǒng)一的設(shè)計原則,注重建筑本體語言的獨特性以及建筑本土文化性的探索,關(guān)注建筑人文價值的體現(xiàn)以及建筑在當(dāng)今城市中與自然的關(guān)系,關(guān)注建筑現(xiàn)實的當(dāng)代性。2010年開始受到業(yè)界及媒體的特別關(guān)注,在建筑實踐上獲得了一系列專業(yè)獎項,作品廣泛發(fā)表于各種媒體及國際專業(yè)雜志,并受邀參加各種專業(yè)論壇及講座,以及受邀參加一系列重要的建筑展。并于2012年編著由鳳凰傳媒集團出版發(fā)行《里應(yīng)外合-當(dāng)代建筑在中國70》建筑圖書。2012年受到中國建筑傳媒獎青年建筑師獎提名。

這是在杭州郊區(qū)山林里的一個休閑度假服務(wù)空間,設(shè)計是從具體的環(huán)境開始的,我們首先要思考的是做一個什么樣的空間裝置可以和這片山林對話,可以更好的順應(yīng)地形并融入這片自然,場地的特殊條件決定了建筑的特殊性。

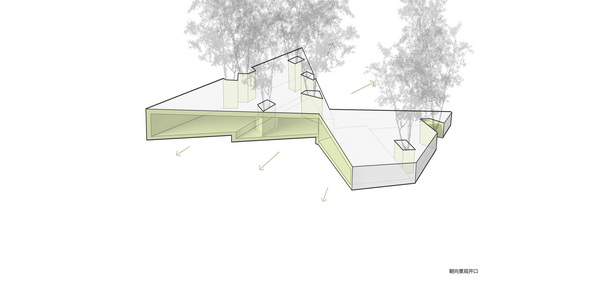

規(guī)劃用地呈現(xiàn)為角部相連的兩個矩形,跨過山谷小溪處寬度不足三米。這個建筑蝶狀的外形,正是將兩個矩形用地的角部相連的結(jié)果,用服務(wù)空間將跨在兩片山坡場地相連,并順應(yīng)山坡的等高線,建筑內(nèi)部的功能被不同的地面標(biāo)高所劃分。

分析圖

蝶狀形態(tài)也可被理解為切入建筑內(nèi)部的兩個最大邊長的V字形的切口,分別朝向山谷的兩個遠方,將自然景觀引入內(nèi)部,環(huán)抱自然。

建筑的另外兩側(cè)分別嵌入山體之中,架空的蝶狀建筑的下方仍然保留了溪水和山路的通道。為了將部分樹木保留在室內(nèi),豎向結(jié)構(gòu)被設(shè)計成“柱院”,結(jié)構(gòu)意義上是柱子,空間意義上,是保留了一棵樹的“微院”。屋面是一個臺階狀的坡屋頂,可作為小型演出的森林劇場,室內(nèi)空間被這個大坡屋頂統(tǒng)一起來,并因為不同地面標(biāo)高的變化而富有節(jié)奏。

通過建造這樣的一個空間,我們希望讓每一個觀者放空身心,處在一個最放松的狀態(tài),希望看到的世界跟平常是不一樣的,可以看到這個世界有一種特殊的韻律。

38-68m2的鋁殼小屋被安置于山林深處,向自然滲透。建筑的定義回歸到作為庇護所的基本概念之中,回到了建筑最基本的需求層面,作為可以遮風(fēng)擋雨的基本空間,為了滿足人的基本需求而存在。耐候的鋁制外殼可以經(jīng)受惡劣的自然氣候的侵蝕,堅實的鋁制外殼與周圍的環(huán)境形成了鮮明的對比。

空間的大小是以人的基本尺度來定義的,建筑的墻面和屋頂都觸手可及,這種微小的尺度讓人時刻感受到建筑處于自然之中。這種接近于野營帳篷的空間體驗,希望讓人時刻感受到自然就近在咫尺,只是隔了一層外墻的厚度。通體的木質(zhì)材料提供了溫暖而舒適的建筑內(nèi)襯,給人提供了舒適而愜意的生活氛圍,這和外部自然的野趣形成的強烈的反差,這種反差讓人對自然保持敏感,更能感受到自然之美,或溫柔細膩,或爆裂冷峻。

每個小屋中都保留了一棵場地原生的樹木,樹木所占據(jù)的空間成了屋中院,透過玻璃時刻于室內(nèi)生活相伴,是自然向建筑的反向滲透,屋中院也為室內(nèi)衛(wèi)生間提供了具有私密性的風(fēng)景。

室內(nèi)空間被設(shè)計成不同的標(biāo)高,不同的生活內(nèi)容不是用隔間墻來定義的,而是由高度來區(qū)隔不同的功能,保持了相對獨立性,也創(chuàng)造了空間的豐富變化,這種變化也同時反映到建筑的外部形體,以適應(yīng)山地的坡形的不同。

內(nèi)部每個標(biāo)高的空間,都有相應(yīng)的落地玻璃立面,錐形的頂部設(shè)置了可以看向天空和樹冠的天窗,形成了分別朝向不同的方向看風(fēng)景的組合,將外部的景觀投射到整個空間內(nèi)部,外部的風(fēng)景成了建筑的主要元素,形成空間特有的張力,這一切都是為了居于室內(nèi)可以獲得對自然更多的感知。

作為一個療愈場所,最大的價值在于如何融入自然,與自然相伴,重新感受自然,回歸內(nèi)心的平靜,感受到自由與自在。

總平面圖

陶磊,TAOA創(chuàng)始人,主持建筑師。 1997年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院附屬中等美術(shù)學(xué)校,2002年畢業(yè)于中央美術(shù)學(xué)院建筑學(xué)院,從1997年正式學(xué)習(xí)建筑開始,便一直參與中國的建筑實踐,在實踐中一直秉承設(shè)計概念應(yīng)與社會實際問題相統(tǒng)一的設(shè)計原則,注重建筑本體語言的獨特性以及建筑本土文化性的探索,關(guān)注建筑人文價值的體現(xiàn)以及建筑在當(dāng)今城市中與自然的關(guān)系,關(guān)注建筑現(xiàn)實的當(dāng)代性。2010年開始受到業(yè)界及媒體的特別關(guān)注,在建筑實踐上獲得了一系列專業(yè)獎項,作品廣泛發(fā)表于各種媒體及國際專業(yè)雜志,并受邀參加各種專業(yè)論壇及講座,以及受邀參加一系列重要的建筑展。并于2012年編著由鳳凰傳媒集團出版發(fā)行《里應(yīng)外合-當(dāng)代建筑在中國70》建筑圖書。2012年受到中國建筑傳媒獎青年建筑師獎提名。