肖磊

TEAM_BLDG間筑設計創始人兼建筑師。2012年,肖磊與王瑾共同創立了TEAM_BLDG間筑設計。在多年的設計實踐中,他關注“建造”的低技策略和地方傳統文化,試圖通過建筑和空間來解決城鄉自然與人文環境中存在的問題。此外,他也長期致力于舊建筑的改造實踐,探索如何以現代技術與自然工藝的結合之法,賦予老舊建筑全新的空間表達與精神力量。

編者按

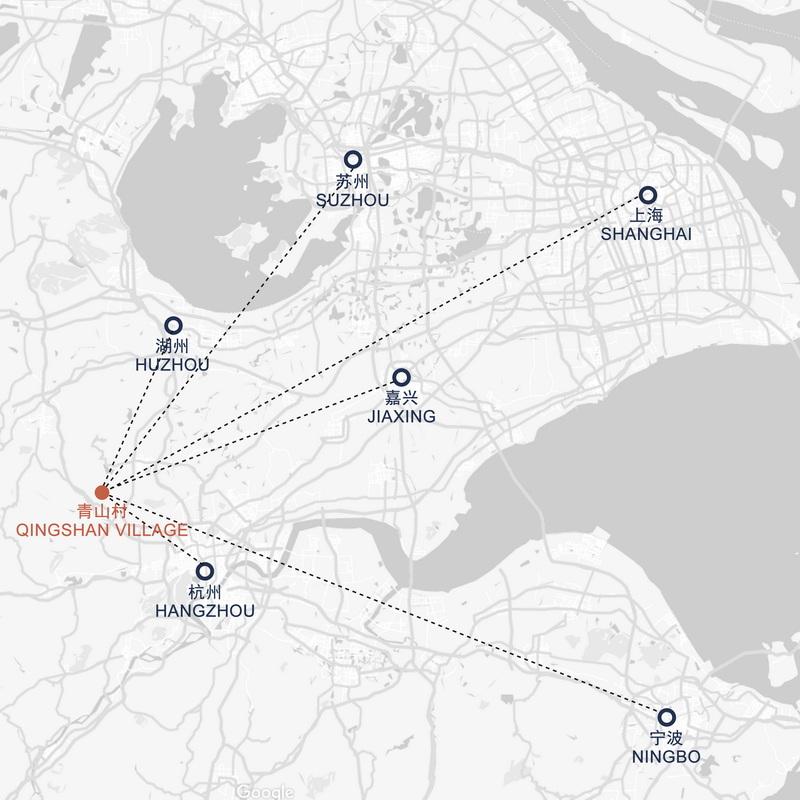

青山村位于浙江省杭州市余杭區黃湖鎮,是一個集生態旅行、傳統保護和青年文化為一體的現代生態村。在這里,鄉村文化、自然生態與社區資源被以創新的方式挖掘、開發和呈現。今天,讓我們跟隨建筑師肖磊一起走進——青山村。

01 一個低成本改造項目

2021年夏天,TEAM_BLDG間筑設計的建筑師肖磊接到了來自杭州市青山村的項目委托,將已經廢置數年的龍塢泉水廠改造成為青山青年社——容納“住宿、辦公、展覽、商店”等功能,為去到青山村進行短期休假式辦公、駐村創業,度假的人們提供一處“共享居住&共享辦公(Co-Living& Co-Working)”的建筑。此次改造不僅僅希望解決舊建筑的現有問題,更是希望通過空間加深人與人,人與村莊之間的緊密關系,使新老村民都可以參與其中,分享這座建筑。

肖磊了解到這將是一個低成本改造項目。雖然在過往的近十年里,間筑設計完成過多個低成本舊改項目,但對于在鄉村建造依然有些擔心。第一次去青山村的插曲:因為初到基地現場,大門緊鎖。于是先參觀了村子的各處“地標”——融設計圖書館、青山自然學校等等,繼而去了村內最重要的水源地:龍塢水庫,臨近傍晚才終于開門進入基地內部,有一種忙碌了一天突然靜下來的感覺。這是一個很好的過程,因為了解了村子的獨特氣質、也接觸了生活在這里的新村民,對于接下來要設計什么,心中有了些雛形,也有了些信心。

項目區位分析圖

02 來到這里,停下來

青山村所處的杭州余杭區,鄉村經濟實力雄厚,相對傳統民居,富裕的當地村民更傾向于住在嶄新的自建別墅中。鮮有的幾幢老房子,也幾乎皆被近年來此的新村民所修繕、使用。

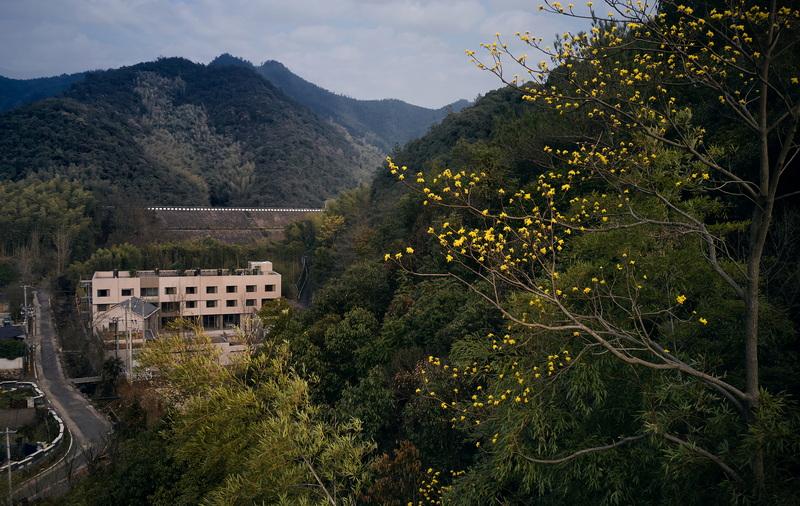

雖然村內已幾乎看不到傳統鄉村建筑,但依水而聚的自然村落肌理卻被很好的保留了下來。沿著水系逆流而上,幾個自然聚落的農田、房屋交替經過,遂見竹林掩映、道路漸窄。行至山腹處是村內最為重要的水源地:龍塢水庫,而水庫前的最后幾棟建筑便是青年社的項目基地。

設計初始的幾次到訪中,建筑師發現由于后續通往水庫的道路狹窄且坡陡,使得無論人們乘何種交通工具至此,到了基地前多數都會停車轉為徒步繼續前行。這種“停下來”的感受非常強烈,也給了后續的設計一些想法——如果將村子看做一棟住宅,青年社則像是其中的書房或臥室,白天愜意、夜晚靜謐。

03 建筑-融入環境還是融入習慣

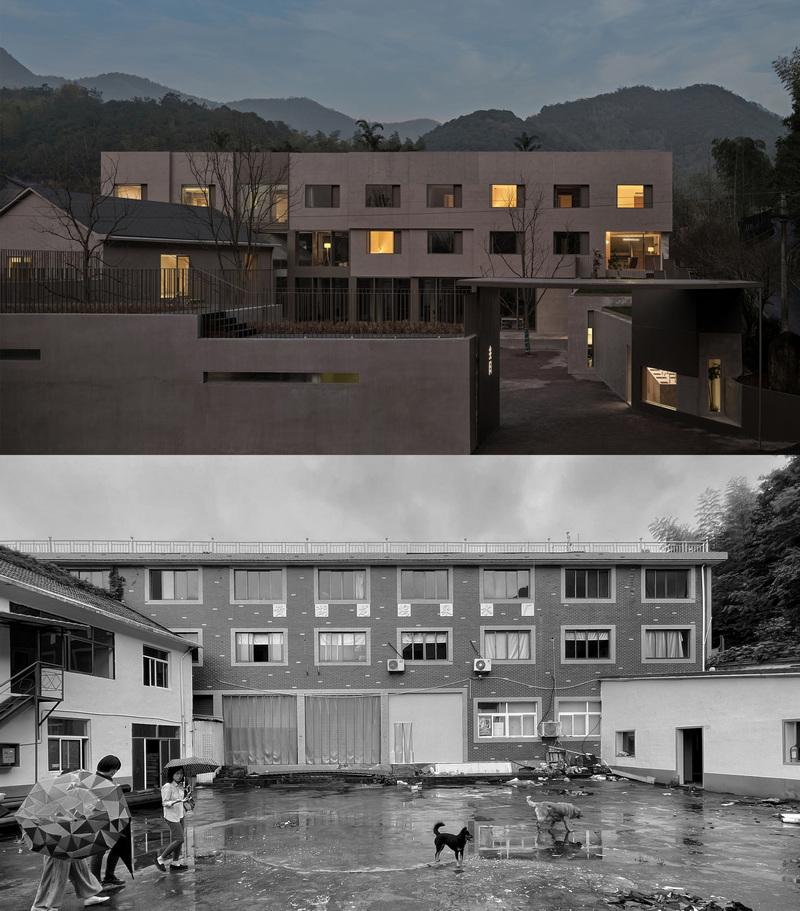

項目原始建筑為一棟三層半框架建筑,一棟雙坡屋頂房以及少量單層附屬裙房。圍合狀的各廠房之間相互連通,并有著從東向西遞減的屋頂高度,這種空間關系原本是為了滿足水廠的生產與運輸動線,也與周邊形成地勢一致。基地南側緊鄰一座生物多樣性山體,自然景觀撲面而來;北側的溪水在豐沛期汩汩而下。業主給出的設計任務并不復雜,在滿足空間的各種功能之外,僅有兩個訴求:希望融于環境,希望是“真實的空間”。

建筑改造前后對比

建筑改造前后對比

原本三層主建筑為紅色瓷磚外墻,其余幾棟為白色涂料,舊建筑并未與自然很好地銜接,甚至幾棟建筑之間都存在著對立感。若想改造后的建筑融于環境,可以通過更換外立面材質和顏色來實現,但這樣的表達過于直白,甚至有些無趣。由此想到了業主提出的“真實的空間”這個要求,所謂融入是否也可以是由使用習慣為核心來形成呢?

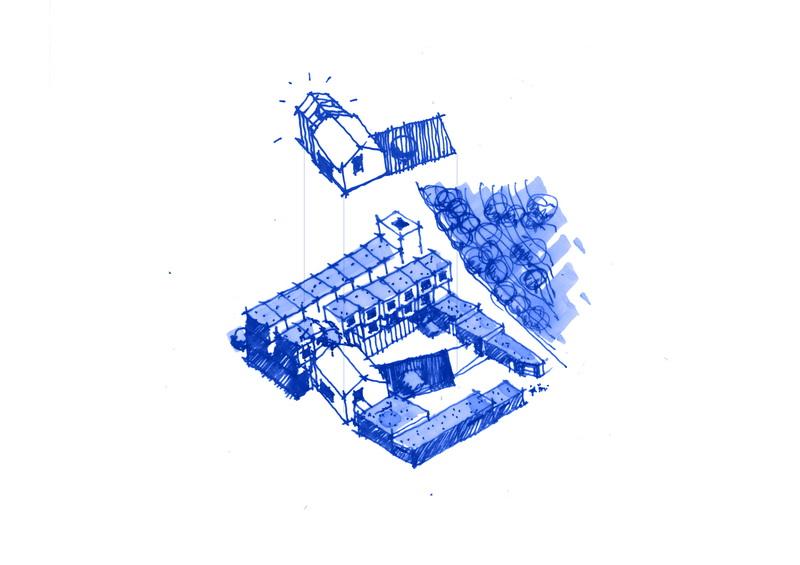

設計草圖

04 梯田

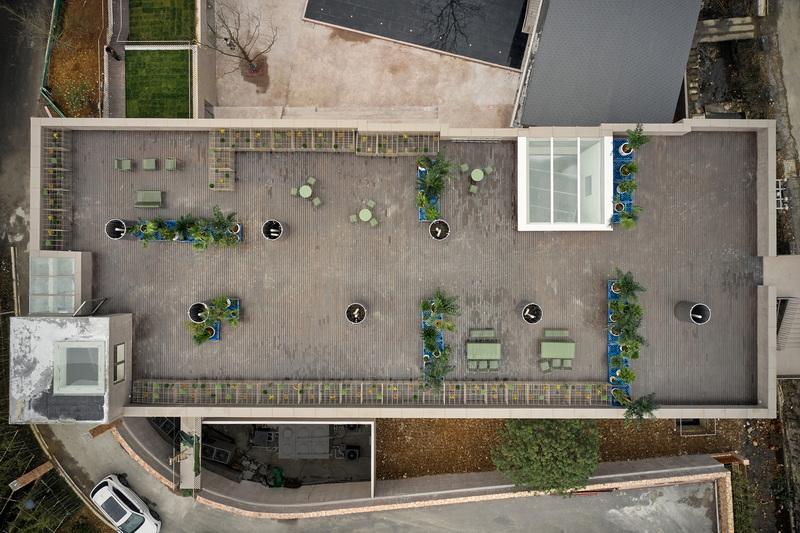

原本廠房的功能是“加工”,但村子的屬性更多為“種植”。設計首先保留了廠房之間的連通狀態,把裙房原有的5個空間單元增至7個,整體形成了0.75米退級的“回”字型臺階式屋頂。層層退臺的“梯田”形態是為了關照到建筑所在的坡地,同時也豐富了戶外空間與動線。其次,設計在裙房屋頂上劃分出約若干種植區和休息區,鋪出兩條1.2米寬的走道穿插其中,長期住客可在此種植蔬菜、香草等簡單作物。而主樓屋面則用六十余個高1米的可移動植物架,圍合出多組休閑空間。屋頂的不同層級為人們增添了多變的視野,高低錯落的第五立面與周圍環境相互映襯,建筑與地形、自然的關系變得更為密切。

分析圖

05 溫室

城市中的很多室內空間,會將光線和溫度設定為恒定值,人在其中,很難感知到一天中自然因素的變化。而在青山村,即便擁有現代化的公共設施,村民的日常行為還是更依賴于自然光,例如即便村內道路照明齊全,日落之后也很少見到人們在戶外走動。基于這些習慣,想要將更多的自然光線引入建筑中,增加空間中的“變量”。

建筑改造前后對比

業主希望在主樓中放置一個以“水”為主題的展覽空間,且其中的展品形式是多元的。受周邊環境啟發,以植物來表達水這個概念。設計將雙坡屋頂房進行等比縮放后“生長”入主樓,筑出一間高約7米的溫室,貫通三層,容納植物并作為展廳。充足的自然光透過天窗照射至陽光板構筑的溫室上,形成折射與散射,在一天當中呈現不同的色調與氛圍,保證了植物耐活性的同時,也使溫室作為整個項目的“內核”更為通透醒目。同時,設計將主樓西側立面解構為11個單元,以溫室為焦點形成向內層疊延伸的墻面構成,看似被“溫室”的生長動勢所擠壓,也呼應了整體建筑的“梯田”形態。

一層作為共享辦公空間,東西兩側盡量多的以玻璃幕墻代替原有墻體,局部可開啟對流、通風,營造室內外聯通的空間氛圍,同時讓更多的光影變化在這個空間發生。二、三層則通過打開南側的墻體與頂面,在客房走廊的盡頭營造了兩處貼近自然的休閑空間。

06 室內-行為引導空間

在這個面積兩千平米,卻承載了多種功能的場所中,如果將進入建筑的人群按目的分類,可能會有:辦公、就餐、參觀、集會、烹飪、工作坊、長租、短住等若干種。通過空間劃分和動線歸置也許可以讓幾股人流盡量互不打擾,但卻一定程度上破壞了這個隨機社群的共有性,違背了“真實的空間”的設計初衷。

將人群按照對私密性的要求等級進行了排列,除等級最高的主樓二、三層23間客房外,各公共空間都相應給予了一定的自由度。如主樓一層,既有刷卡進入的共享辦公區,也有對外開放的展廳閱覽區,但兩個空間視線上卻是聯通的,僅以綠植做阻隔。而整個共享辦公區,除兩間會議室之外,皆為開敞的連續空間,只通過地面的抬高與下沉劃分場地,且對每個區域的具體功能不做約束,使用者甚至可以自行改變格局。

在這樣自由的公共環境中,當然也需要一定的私密性,設計通過在幾條動線中添加半圍合區域,來實現一些“驛站”式的獨處空間。

值得一提的是,為了確保這樣的自由空間不會為使用帶來困擾,間筑設計也包攬了項目中所有的標識與導視設計。

07 內院-樹木聚人群

青年社的內院是設計師將權力交還給使用者的部分,雖然建筑師在前期也進行了幾種平面排布與推敲,但在這樣的環境下總覺得有種“強加于人”的刻意,于是只保留了樹木與水池。

按照在村里生活了六七年的新村民的說法,在這里“有大樹就可以聚攏人群,其他倒是次要的”。最終,建筑師選定了三棵枝條寬大,主桿分叉偏高的烏桕樹。烏桕在5-7月開花,高大的樹冠灑下一片蔭涼,草木凋零繁茂之間,見得四季變化。另一方面,庭院水池是雙坡屋頂房在戶外的延伸,二者在空間上是垂直關系。水池高約20公分,青石覆底,水紋波動時,使方正的庭院有了空間上的靈動。那么很自然地,這里就是一個露天的舞臺,是人與人交流,碰面的院子。

08 建造-多留點力氣給后半程

在鄉村造房子有著與城市中截然不同的方式方法。因施工水平和設計認知上的差異,建筑師的身份更像是工匠,相較于設計,施工階段會耗費數倍的精力,必須親歷從上到下的各個細枝末節。

青年社在采用低技術、低成本建造策略的同時,依然需要設計師一同花費數月時間進行80多次材料打樣。設計師也在此過程中意識到了很多傳統鄉村建造手藝正在逐步退化、失傳,例如七八十年代鄉村建筑外立面常用的水洗石,在這里已很難找到技術熟練工。而將外墻材質改為黃沙石灰后,仍無法解決施工技術上的問題,最終只能選用不那么“鄉村”的肌理涂料。外墻施工過程中,建筑師提高了駐場頻率,同時跟過往項目里有類似經驗的施工方進行溝通,從而協助工人師傅對涂料的色彩、肌理,厚度進行反復現場測試,制造出了一些與環境更相融的粗糲和不均質的手工痕跡,色彩也更趨向本地的山地紅土。

盡管如此,設計上還是盡可能的摒棄工業化、標準化的成品,多一些定制和現場制作的物件,同時,還專為本項目設計了兩款膠合板家具,并改良重產了原建筑內的一款工廠吊燈。而對于現場的施工錯誤,相對于嚴格的完全返工,更多的是通過調整局部,使其合理。

材料研究以及家具打樣

肖磊——為杭州青山村青山溪代言

青山溪雖然沒有龍塢水庫那么知名與震撼,但青山溪卻是串起并灌溉整個青山村的生命之水。

站在青山溪里拍遠處的巖山 拍攝:張寶柱

在青山學堂附近的一處橋底下拍青山溪 拍攝:張寶柱

Q:在鄉建項目中,如何解決“土”的問題?

青年社的特殊之處在于,它提供的不僅是“鄉村一日體驗”,而更多的是為那些好奇鄉村生活甚至準備移居鄉村的人,提供一個嘗試的機會。

因為使用者也許會在其中生活數月,所以青年社的“土”,首先不是視覺層面的鄉村符號的堆砌,其次也存在著城市與鄉村的過度——既有鄉村生活的真實,又能讓初來乍到者也覺得好用。一方面,設計上盡可能的摒棄城市中常見的工業化、標準化的成品,多一些手工定制和現場制作的物件;另一方面更重要的是,將一些鄉村生活習慣融入整個項目當中去。

例如在青山村,村民更喜歡在戶外交流,三五成群,自發而隨意的聚集、談天。青年社也具有一定的自由性,設計構筑出了較多的戶外空間,如庭院、主樓露臺、屋頂花園,大家可以在戶外聚集,同時室內又很自由、連通。此外,設計也為長租住客們預留出了一些屋頂面積,供大家種植易于成活的可食用性香草、蔬菜等植物,體驗鄉村生活的自給自足。

又如我們發現在村里,即便擁有現代化的公共設施,村民的日常行為還是更依賴于自然光,例如即便村內道路照明齊全,日落之后也很少見到人們在戶外走動。基于這些習慣,我們想要將更多的自然光線引入建筑中,增加空間中的“變量”。

Q:對于老房子的修繕改造,您認為需要注重那些方面?

老房子的改造通常需要注重取舍的平衡,以梯院概念為例:原址建筑最初吸引到建筑師的是水廠的生產動線,所以我們從設計之初便決定保留各空間之間的連通關系,使首層空間彼此串聯。此外,吊燈的靈感源自水廠的紫外線消毒燈。我們初入水廠時,原有裝修與廠房設備并未清除,消毒燈有序排列在吊頂上,雖是工業用途,形態上卻有一種莫名的復古與優雅。我們當下就決定要對其進行再設計,并用在青年社的公共空間中;以及青年社主樓一層共享辦公空間內嵌入的自然自習室(原名為水博物館),這些都是對于曾存在于此多年的老房子的一種記憶延續。

Q:請您分享一些在鄉建項目中的經驗和方法。

鄉村項目由于施工水平的差異,往往充滿變數,建筑師更像是工匠,有時甚至需要在現場的“即興演奏”來解決問題。同時,低技術、低成本是更符合鄉村的建造策略,這也是從設計初始便開始貫徹的設計條件。

同時,為了減少施工階段的返工,設計師一同花費數月時間進行80多次材料打樣。很遺憾的是,我們也在此過程中意識到了很多傳統鄉村建造手藝正在逐步退化、失傳,某種程度上,傳統手工藝似乎已不再屬于“低技”范疇。

例如七八十年代鄉村建筑外立面常用的水洗石,在這里已很難找到技術熟練工。繼而將外墻材質改為黃沙石灰后,仍無法解決施工技術上的問題,最終只能選用不那么“鄉村”的肌理涂料。外墻施工過程中,建筑師提高了駐場頻率,同時跟過往項目里有類似經驗的施工方進行溝通,從而協助工人師傅對涂料的色彩、肌理,厚度進行反復現場測試,制造出了一些與環境更相融的粗糲和不均質的手工痕跡。

肖磊

TEAM_BLDG間筑設計創始人兼建筑師。2012年,肖磊與王瑾共同創立了TEAM_BLDG間筑設計。在多年的設計實踐中,他關注“建造”的低技策略和地方傳統文化,試圖通過建筑和空間來解決城鄉自然與人文環境中存在的問題。此外,他也長期致力于舊建筑的改造實踐,探索如何以現代技術與自然工藝的結合之法,賦予老舊建筑全新的空間表達與精神力量。

項目信息

項目名稱:梯院 | 杭州青山青年社

設計公司:間筑設計

設計團隊:肖磊、楊毓瓊、鄧兆靜、李嘉駿

合作:N/A

類型:建筑、室內及景觀

項目功能:居住、辦公、商業、展覽

設計時間:2021.06 - 2021.11

施工時間:2022.02 - 2023.05

項目地點:杭州

建筑面積:2033㎡

定制家具、燈具設計:間筑設計

軟裝品牌:失物招領、品物流形、HAY、Flos、Workwonders、MUUTO、Artemide

VI設計:間筑設計

狀態:建成

攝影師:Jonathan Leijonhufvud(雷壇壇)

攝影助理:韋維