廣州共生形態工程設計有限公司成立于2005年,擁有建筑裝飾工程設計專項乙級資質及“高新技術企業”稱號。公司的核心團隊由知名設計師彭征先生以及一百多名職業設計師組成,設計業務涵蓋酒店、商業、地產、辦公等領域,為客戶提供建筑、室內以及軟裝陳設的一體化設計服務。“共生形態”屢獲國際設計大獎,包括2017年德國iF設計(室內建筑類別)唯一金質獎、連續六年蟬聯美國室內設計雜志Best of Year Awards金獎、英國第25屆Andrew Martin國際室內設計大獎得主暨年鑒封面作品得主、德國紅點設計大獎、香港亞太區室內設計大獎金獎、WIN Awards 英國《世界室內新聞》雜志大獎金獎、美國IDA國際設計大獎金獎、GADA 全球建筑設計大獎金獎等。

編輯:sally

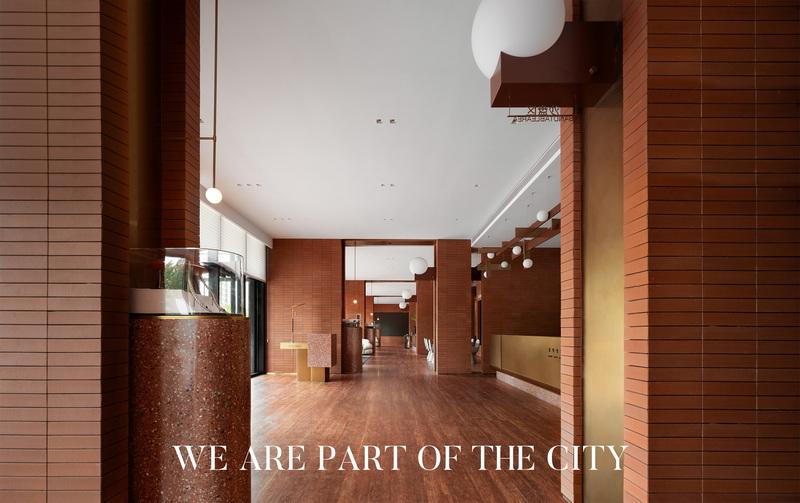

項目名稱:嘉都美學生活社區銷售中心

室內設計:廣州共生形態設計

軟裝設計:廣州共生形態設計

燕 郊

在動物的世界里,筑巢,是生存的本能驅使;對人類而言,居住這件事卻充滿考量,是場交織著情感與理智的深思熟慮。

當我們購置一處屬于自己的空間時,也在追求一種從內心深處發出的安穩感。在這個過程中,我們試圖在無形的地圖上為自己標記一個固定的坐標,以此來證明我們的存在與努力。

理想的居所,在我們眼中既是童年記憶的延續又是成年的宣言。

我們買房,或許是一種投資;

或許,是一種對生活的詩意的追逐;

或許,是對自己未來的承諾;

或許,是“給你一個家”那樣,為愛的深情表達。

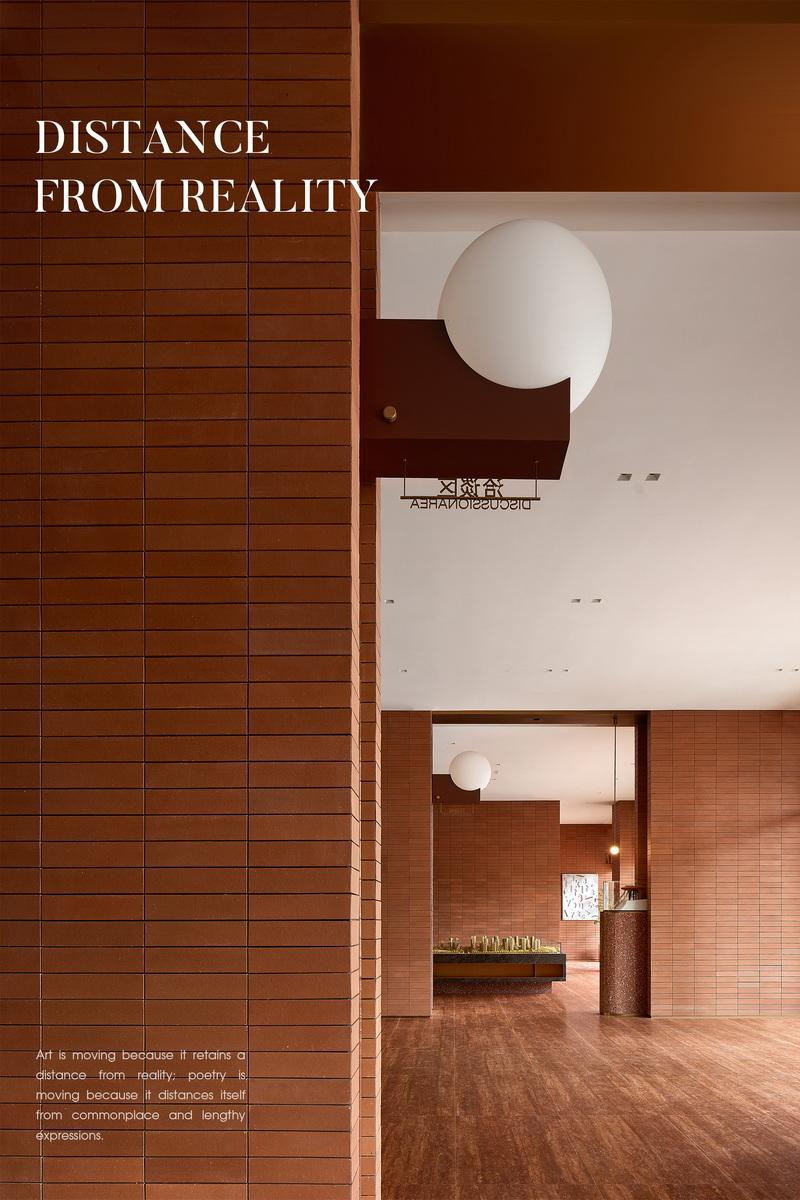

《距離》

我們究竟是城市的一部分,還是一個城市的觀察者?

周末,她帶著狗去社區美學館喝咖啡,然后沿著小徑散步回家。她喜歡與一切保持適當的距離,她覺得,這應該是最完美的一種生活狀態。

她愛這個世界,卻有點反感這個時代。媒體上,充塞著喧囂嘈雜的語言和音樂,一聲聲“家人們”“姐姐們”“親愛的”……仿佛誰都可以瞬間和任何人親密無間。

那些能給予我們真實安全感的,其實是和陌生人之間尊重的距離、和朋友之間心有靈犀的距離、人與人之間寬仁的距離。全民直播的時代之所以讓人心生厭惡,或許是因為人們全然把“距離”拋諸腦后,一面賣力表演著隱私,一面瞇著眼睛窺探,且你情我愿樂在其中。

她覺得距離如此珍貴。藝術之所以動人,是因為保留了和現實的距離;詩歌之所以動人,是因為和通俗冗長的表達保持了距離;回憶之所以美好,是因為和時間保持了距離……

晚上,她在自己的小陽臺上遠眺繁華城市的燈火。狗靜靜趴在腳邊,和她共同沉浸在寧靜中。此時此刻,和車水馬龍的絢爛夜色保持距離——這種真實的感覺讓她有些沉迷。

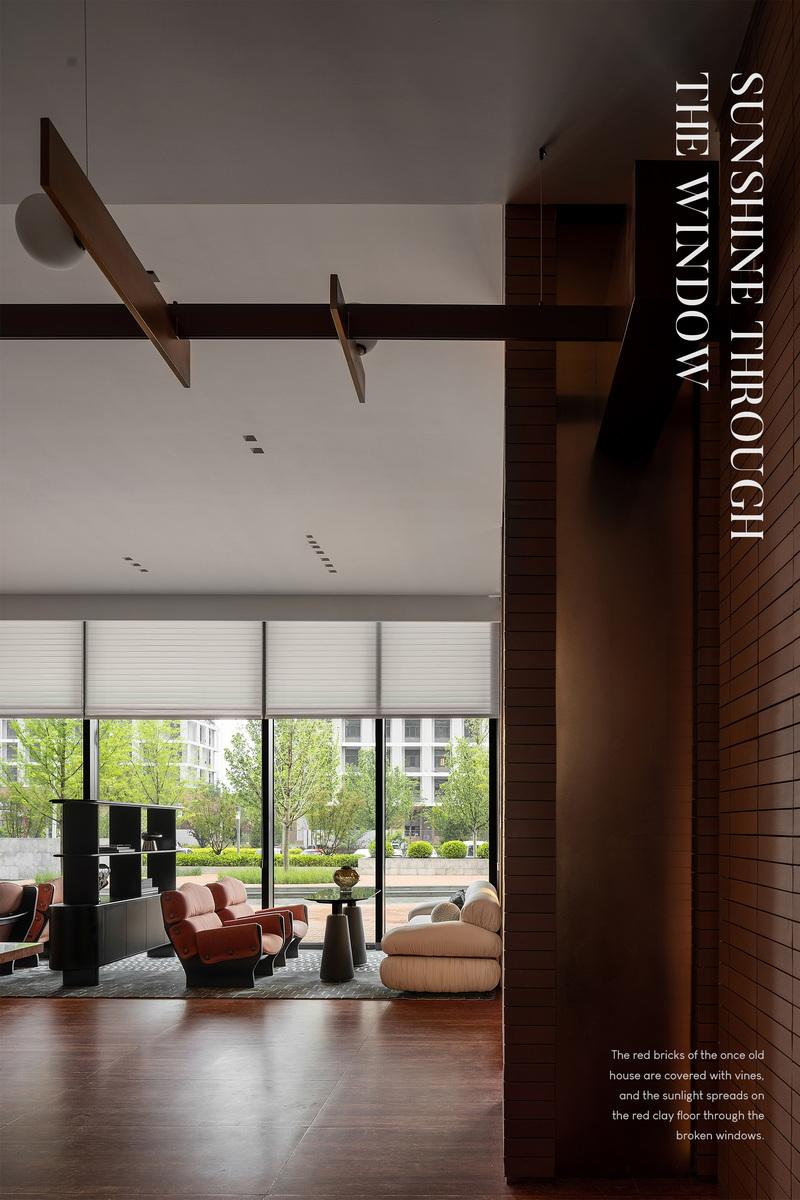

《紅磚》

劉老伯牽著孫子的手緩步走進老屋。老屋的紅磚上爬滿了藤蔓,陽光透過破舊的窗戶撒在紅泥地上。劉老伯粗糙的手輕輕撫摸著紅磚墻,仿佛在和老友告別。

“60多年吶!”他輕聲感嘆。

“爺爺,60多年是多長時間呀?”小孫子仰著頭問他。

“就是爺爺還像你這么大的時候。從那時,這些紅磚就陪著我,就像我現在陪著你一樣。“

“你看那邊被熏黑的角落。那時候,我的媽媽、你太奶奶,總在那邊的灶臺前一邊哼著小曲兒一邊給我做香噴噴的飯菜。還有院子里那口用紅磚砌起來的老井,有一次我的小木船掉進了井里,我哭了大半天,你太爺爺找到一根很長很長的竹竿幫我撈了回來……”

小孫子看得目不轉睛,仿佛透過這些紅磚回到了和爺爺一樣的年紀。

夕陽西下,劉老伯牽著孫子的手離開的時候,帶走了一塊老紅磚,這塊磚將被帶回拆遷以后住進的新家,從今以后,它不再是一塊建筑材料,而是一種情感的延續,一種回憶的傳承。

《搬家》

這是我第二次搬家。

彼時,我住京城海淀區,那正是我當年進京的路,我在一個叫小營環島的地方,后來那里修建八達嶺高速,我由于“礙事”,被搬到了昌平西關一個更大的環島上。

我很滿意。盡管沒有戶口、沒有公積金和社保,但我擁有一種莫名的尊嚴。因為不管開車路過這里,還是環島綠地玩耍,他們都第一眼能看到我。

隨著時間的推移,曾經寬敞的環路會時常變得擁堵,綠地也變得更熱鬧,我還聽到落在我身上閑聊的鴿子們說,這里的房價已經從幾千漲到幾萬了。

我很想參與到這時代熱鬧的社會變遷中去,而不是在這兒無聊的高高在上,吃著尾氣和灰塵。

于是,我做夢都想向上級組織打報告,申請回爐重塑。鑒于我的材質是結實的青銅,我提議把我變成流行的盲盒,能被人們愛不釋手地把玩和收藏。我幻想著自己龐大的身軀被熾熱融化為成千上萬個小雕像,走進千家萬戶去體驗新時代的人間煙火。

等待的日子里,我每天都在幻想著未來的美好生活。有一天,工程車來了!我的心狂跳不已,他們真的要移動我了。

然而,他們沒有把我送去冶煉廠,而是直接上了高速公路,朝我老家的方向駛去。

將近40年,我終究還是沒能擺脫回鄉的命運。繁華的都市和鄉村從我眼前掠過,仿佛一場沒有歸屬感的旅行。

項目名稱:嘉都美學生活社區銷售中心

室內設計:廣州共生形態設計

軟裝設計:廣州共生形態設計

設計總監:彭征

主案設計:曾慶豪、楊亞會

設計團隊:張澤津、吳加惠、朱云鋒、黃壕俊、朱國光、張嫻、梁健宗、李永華

項目業主:北京佰嘉置業集團

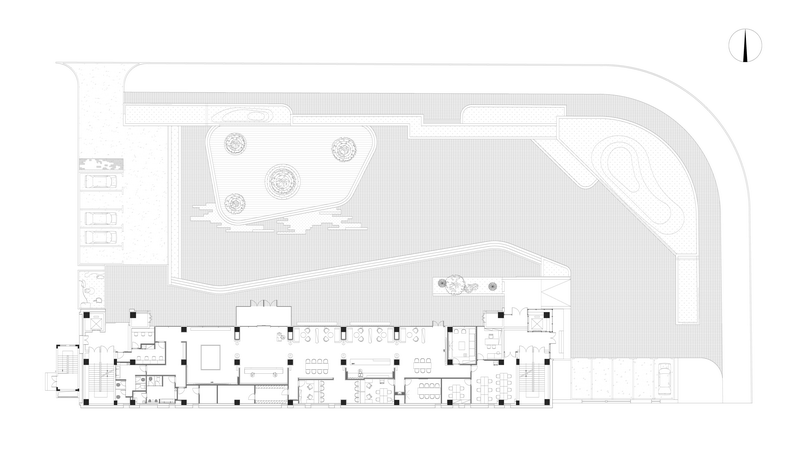

項目地點:河北燕郊

設計時間:2023年10月

竣工時間:2024年4月

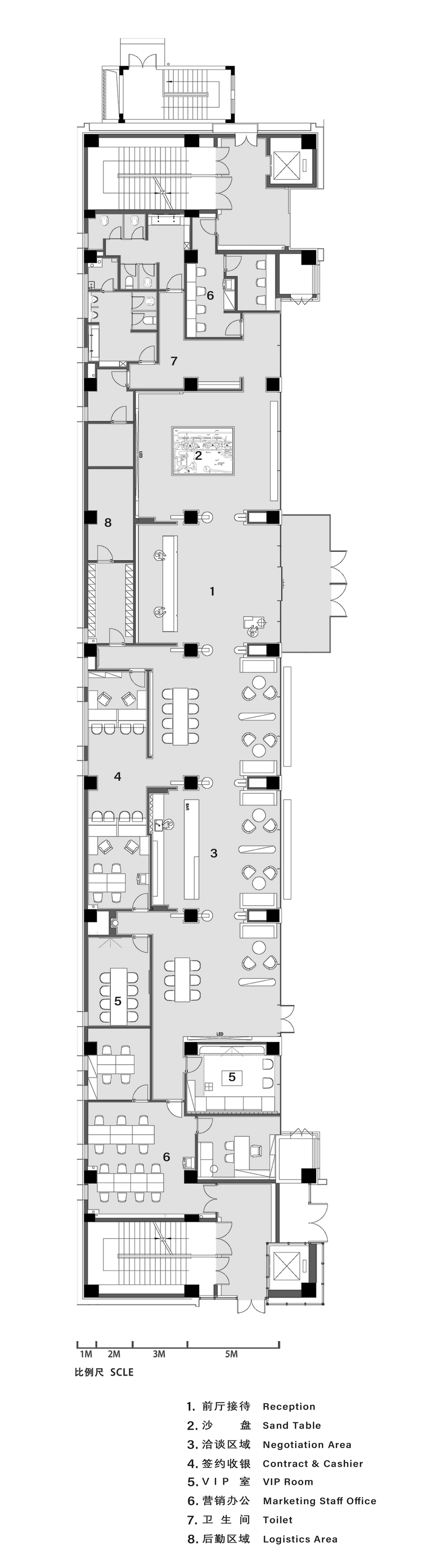

設計面積:700㎡

項目攝影:SUNWAY山外

“共生形態”是一個正在成長和壯大中的設計團隊,我們的名字就決定了我們的包容性,同時,我們也感興趣“共生形態”這一詞組的所有內涵。在當今發展中的中國,大規模、巨量、高速的建設狀態鼓勵社會性的設計實踐,對于設計師來說,擁有的機會不但是設計一件作品去影響和改變生活,更是致力于當代中國面貌的成形過程,這是對“共生形態”設計團隊,對中國的類似工作的最終挑戰。

彭 征

共生形態(C&C DESIGN)創始人、設計總監,高級室內建筑師。廣州美術學院藝術設計碩士畢業,現為廣州美術學院建筑藝術設計學院客座講師、實踐導師。

彭征先生關注城市化進程中的當代設計,思考和踐行“共生”的設計哲學,從事建筑、室內、景觀等多領域的設計實踐,設計作品具有較強的建筑感和現代簡約的風格。

代表作品包括珠海星河糖廠文化博物館、河源保利星空小鎮、南昆山十字水生態度假村、時代中國總部、美的地產企業總部、貴陽美的·1958時光里、廣州亞運會景觀創意裝置“風動紅棉”等。

作品曾獲2017年德國iF設計(室內建筑類別)唯一金質獎。連續六年蟬聯美國室內設計雜志Best of Year Awards年度最佳金獎、英國第25屆Andrew Martin國際室內設計大獎得主暨年鑒封面作品得主,Andrew Martin全球TOP100優秀設計師得主、2008-2023亞太區室內設計大獎金獎/大獎獲得者、2018-2020及2022年金騰獎金獎獲得者、2022 WIN Awards 英國《世界室內新聞》雜志大獎金獎獲得者。

熱點閱讀: