KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所

KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所是一個(gè)開放包容的國際性團(tuán)隊(duì),2013年由日本建筑師關(guān)佳彥Yoshihiko Seki與穐吉彩加Saika Akiyoshi創(chuàng)立,先后在日本東京、中國北京與上海設(shè)立辦公室并展開實(shí)踐。KiKi的日文發(fā)音釋義,是一種判斷審美與價(jià)值的敏銳直覺,意味著對各領(lǐng)域事物的精通、造詣和獨(dú)到見解。它啟發(fā)了KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)在創(chuàng)作時(shí)的抒情與邏輯——將外界感性經(jīng)驗(yàn)與自身知識體系相結(jié)合,內(nèi)化為和而不同的人文理念,繼而滲透至空間的精神、形態(tài)、結(jié)構(gòu)、肌理等亦虛亦實(shí)的維度之中。

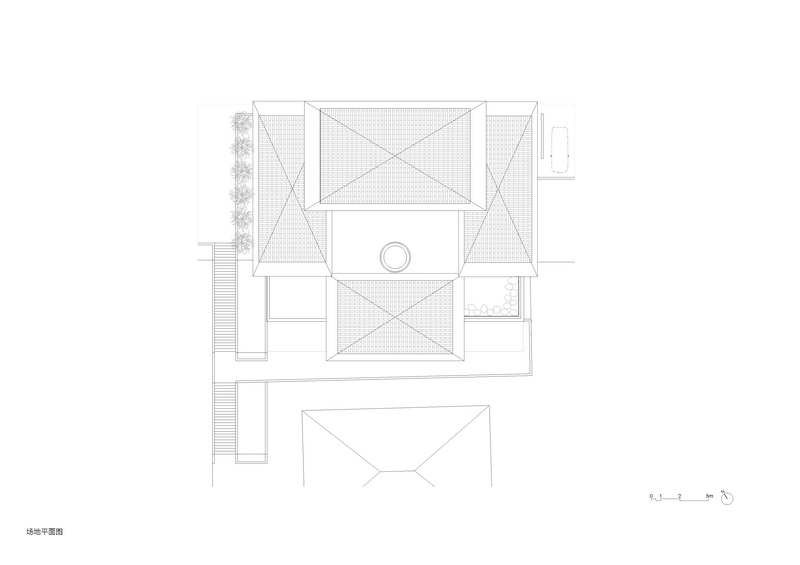

浙江省臺州市的天臺縣,因境內(nèi)天臺山而得名。古籍中曾這樣記載:“山有八重,四面如一”,“頂對三辰,當(dāng)牛女之分,上應(yīng)臺宿,故名天臺。”而本次項(xiàng)目所在的桐柏宮,即選址在“山有八重”的第二重,距第一重的人間凡界最近,正應(yīng)合了“山上之人”即為“仙”的描述。

桐柏宮是中國道教南宗祖庭,新中國成立百廢待興之際,為解決天臺縣的用水問題,當(dāng)?shù)貨Q定興修桐柏水庫,至此,由孫權(quán)開創(chuàng)的千年名觀從此湮沒于水庫之底。如今,在原位置略向北偏東的方向,桐柏宮新址悄然復(fù)建,從前“仙或許知,人不能到”的地方,正逐漸敞露。

復(fù)建基礎(chǔ)之上,KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所受邀參與桐柏宮方丈樓的設(shè)計(jì)。“龍樓鳳闕不肯住,飛騰直欲天臺去。”——道教中的方丈,意為仙人居所,與俗世有一定的距離,因此方丈樓被設(shè)定在整個(gè)院落建筑群的頂端,也是來訪者全程仰望并最終抵達(dá)之地。

與相對肅穆的桐柏宮主殿、配殿及藏經(jīng)塔有所不同,方丈樓主要作為日常修習(xí)使用,如何在不脫離傳統(tǒng)制式的基礎(chǔ)之上,融入克制與空靈的現(xiàn)代設(shè)計(jì)語言,成為首先考慮的要點(diǎn)。初次來到場地,枕山環(huán)水的豐富景觀,道士規(guī)律有序的生活場景,使設(shè)計(jì)師以“內(nèi)在者”的感受,體會到一種純粹意義上的審美。“內(nèi)觀其心,心無其心;外觀其形,形無其形;遠(yuǎn)觀其物,物無其物。三者既悟,惟見于空”。設(shè)計(jì)師以道教之“空”為引,嘗試將其悅耳悅目,悅情悅意,悅志悅神的獨(dú)特審美觀,轉(zhuǎn)呈于空間之中,并使之承載了屈曲流轉(zhuǎn),融渾自洽,萬物靜觀皆自得的生活態(tài)度。

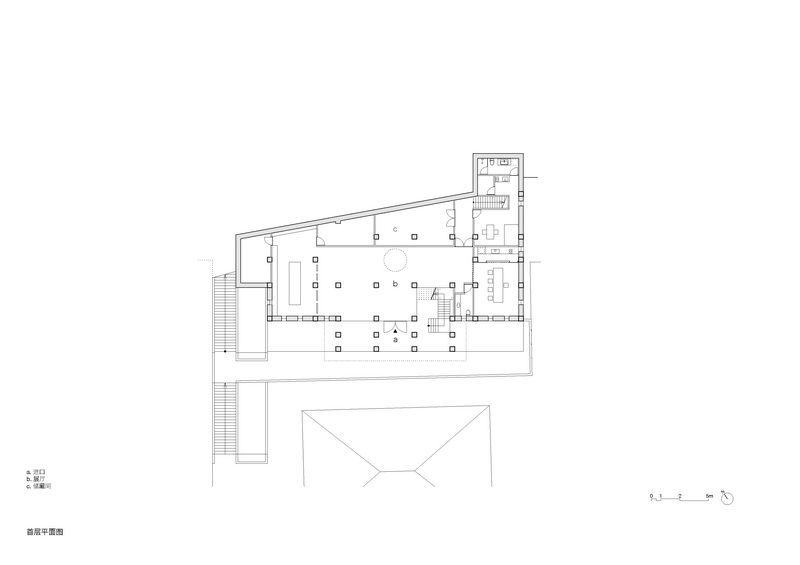

桐柏宮方丈樓共三層,主體結(jié)構(gòu)采用混凝土+杉木立柱,結(jié)合石墻與玻璃立面、長窗,自下而上過渡,從厚重變得輕盈。縱向延伸的立柱,無限接近天際,四個(gè)方位的屋頂,則如同漂浮在空中,恰好詮釋了由頂面到地面,仙界與人界之間的“空”。

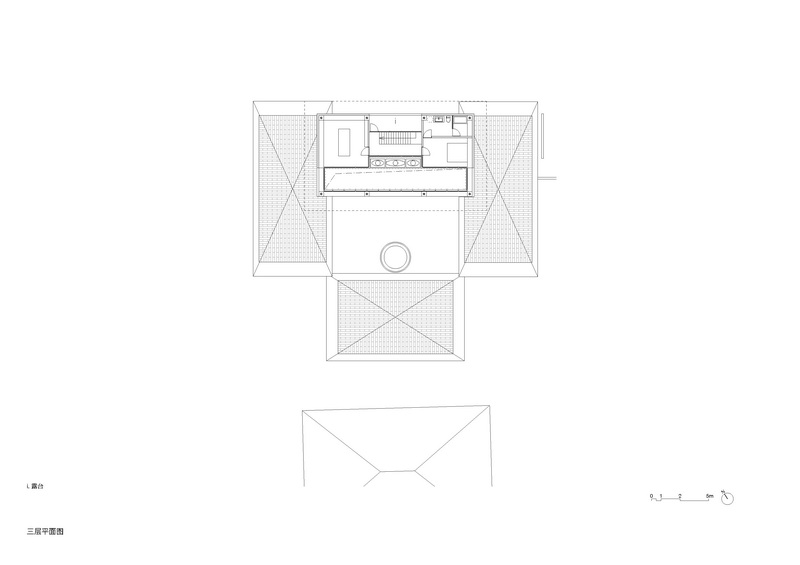

值得一提的是屋頂設(shè)計(jì),它的造型被簡化,去除了傳統(tǒng)挑檐與裝飾;材料上使用灰瓦,與建筑群保持一致,但細(xì)節(jié)之處卻另有不同,例如瓦片下端的收口采用簡潔的鋼板,結(jié)合具有一定弧度的杉木天花,形成一個(gè)立體的楔形屋檐,起到避免強(qiáng)光直入的作用。屋檐下方,大面積的玻璃落地窗、窄長窗與頂部無縫銜接,營造出通透的效果。這些當(dāng)代設(shè)計(jì)語言,抽象的糅合了人們對事物的感知,以及宗教蘊(yùn)含的精神,表達(dá)了“超脫浮游”這一概念,把具有“脫離感”和“距離感”的身體經(jīng)驗(yàn),巧妙轉(zhuǎn)化為“懸浮空明”的視覺效果。

來者由一層進(jìn)入,透過圓形的天井,抬頭可見“方丈”二字。天井造型代表了中國古代“天圓地方”的哲學(xué)思想,同時(shí)隱含“天人合一”的觀點(diǎn),辯證強(qiáng)調(diào)了自然的生命與意志性。

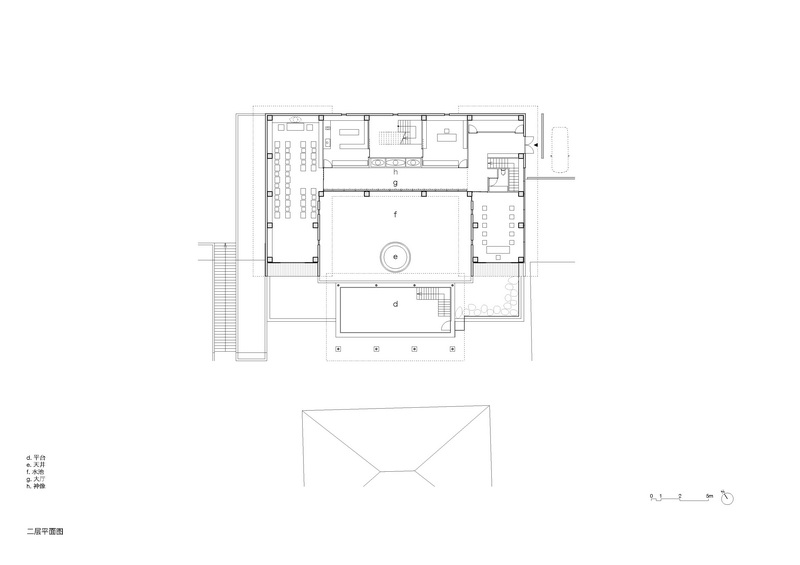

拾級而上,來到視野開闊的觀景平臺,這里面朝桐柏水庫,遠(yuǎn)近有小山,在道教風(fēng)水中,近些的小山稱“案砂”,有如桌案;遠(yuǎn)些的則稱“朝砂”,似來朝拜。站在此處憑欄遠(yuǎn)眺,遠(yuǎn)山錯(cuò)落有致,近水環(huán)抱有情,令人神往陶醉。

作為親近自然、靜心修煉的場地,這處觀景臺由玻璃圍欄組成,四方通透;其屋檐天花由長短不一的杉木依次排列,恰按八個(gè)方向逐漸匯至中心點(diǎn),并有八個(gè)對應(yīng)的射燈作為照明使用,巧妙的回應(yīng)了道教的空間概念中“八方”所代表的“宇宙”。

除了自然風(fēng)景之外,方丈樓的二層院落里,特別設(shè)置了流水、綠植、鐘鼓等人造景觀,打破了實(shí)用性建筑空間環(huán)境與自然天趣的對立。晨鐘暮鼓,水木靈盛,空間自成一派清新與活力。

而這個(gè)景觀,也具有一定的溫度、光照調(diào)節(jié)功能。水池的設(shè)置,可減少一層樓板的熱負(fù)荷,中間的圓形天井則為內(nèi)部引入自然采光;當(dāng)南邊有風(fēng)拂過,水池能幫助降溫,清涼隨之散開,因此方丈樓的房間無需任何空調(diào)設(shè)備,即可保持良好的氣流循環(huán)效果。

此外,方丈樓所使用的石材、木料等均取自當(dāng)?shù)兀勺鞠嗌润w現(xiàn)了人類對自然的逐步認(rèn)知,也在空間建造的過程中蘊(yùn)藏了人文情懷、綠色建筑的概念,達(dá)到了形式與內(nèi)容的有機(jī)統(tǒng)一。

歷史上的桐柏宮在最盛時(shí)期,有道士愈千人,接客可容千眾。復(fù)建后的選址也充分考慮了區(qū)位、環(huán)境、山水、人文等因素,擁有其獨(dú)特的歷史價(jià)值與藝術(shù)價(jià)值。正因如此,方丈樓的設(shè)計(jì)與建造,更像是一次對桐柏宮歷史、文化、風(fēng)情的追憶與重溯。在這份沉淀的鋪陳之下,KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所盡可能將自身對“空”的理解,對空間氛圍的體驗(yàn),通過簡潔手法和在地材料,勾勒出空靜澄明的意向,傳遞給使用者與來訪者共同揣摩。

KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所是一個(gè)開放包容的國際性團(tuán)隊(duì),2013年由日本建筑師關(guān)佳彥Yoshihiko Seki與穐吉彩加Saika Akiyoshi創(chuàng)立,先后在日本東京、中國北京與上海設(shè)立辦公室并展開實(shí)踐。KiKi的日文發(fā)音釋義,是一種判斷審美與價(jià)值的敏銳直覺,意味著對各領(lǐng)域事物的精通、造詣和獨(dú)到見解。它啟發(fā)了KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)在創(chuàng)作時(shí)的抒情與邏輯——將外界感性經(jīng)驗(yàn)與自身知識體系相結(jié)合,內(nèi)化為和而不同的人文理念,繼而滲透至空間的精神、形態(tài)、結(jié)構(gòu)、肌理等亦虛亦實(shí)的維度之中。

KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所尊重不同文化、個(gè)體之間的獨(dú)立與融通。善于發(fā)覺客體的特質(zhì),圍繞不同的意象關(guān)聯(lián),見微而知著,將理性架構(gòu)轉(zhuǎn)化為空間邏輯,并以盈然的設(shè)計(jì)語言,完成對項(xiàng)目的特定敘事。當(dāng)言語與形式被淡化,簡潔純粹的視覺之下,實(shí)則暗含了豐富的價(jià)值表達(dá)。

KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所的實(shí)踐遍及多個(gè)國家與城市,項(xiàng)目類型從建筑、室內(nèi)、造園、裝置到新媒體藝術(shù)等均有涉獵,包括文化及公益項(xiàng)目:泉州當(dāng)代美術(shù)館、敦煌莫高藝術(shù)學(xué)校、天臺山桐柏宮方丈樓;裝置與新媒體藝術(shù):美國波士頓的一個(gè)休憩裝置“QUAD”、日本大分縣金鱗湖live演奏上的多媒體藝術(shù)“magma:即興音樂小說”;住宅項(xiàng)目:荒野中的房子_安納花園、留白的房子、神奈川土間之家等;辦公與展廳零售項(xiàng)目:光影回響_TW展廳、天同律所辦公空間、皇錦北京國貿(mào)店、神奈川空色和菓子店等。

關(guān)佳彥 Yoshihiko Seki

關(guān)佳彥,出生于日本神奈川縣,芝浦工業(yè)大學(xué)建筑學(xué)碩士,曾就職于英國倫敦的Studio Bednarski、日本東京的隈研吾建筑都市設(shè)計(jì)事務(wù)所,并擔(dān)任日本東京東洋大學(xué)講師至今,2013年創(chuàng)立KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所。從神奈川、東京、倫敦、到北京與上海,多元文化下的生活經(jīng)歷,使他的思維路徑不斷拓寬,對事物的觀察與理解逐漸深入,這其中所觸發(fā)的感悟,被轉(zhuǎn)譯輸出至不同類別的項(xiàng)目實(shí)踐中。

關(guān)佳彥獨(dú)有的敘事視角隱含于偶然與想象的背后。他以發(fā)覺細(xì)節(jié)見長,尋求每個(gè)建筑語境的原點(diǎn),將情感捕捉與邏輯組合作為原點(diǎn)的延長線,提煉出符合客體特征的概念基調(diào),令設(shè)計(jì)承載新的節(jié)奏序列與空間力量。這種觀念在代表作敦煌莫高藝術(shù)學(xué)校、荒野中的房子_安納花園、留白的房子、光影回響_TW展廳、神奈川土間之家、空色和菓子店等項(xiàng)目中均有體現(xiàn),也是其回應(yīng)時(shí)代精神的特定表達(dá)。

穐吉彩加 Saika Akiyoshi

穐吉彩加,出生于日本長崎縣,芝浦工業(yè)大學(xué)建筑學(xué)碩士,曾就職于日本東京的堀內(nèi)秀人都市建筑研究所與日吉坂事務(wù)所,2013年創(chuàng)立KiKi建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所。她在美國和日本成長并接受教育,不同國家的旅居生活,帶來多樣化的風(fēng)俗文化和意識形態(tài),這些經(jīng)歷的交織與碰撞,成就了其個(gè)性中的開放、隨然。她時(shí)常站在“旁觀者”的角度看待事物,適度的“距離感”幫助她更加理性、客觀的處理問題,發(fā)掘微不可察之處,從而獲得面對設(shè)計(jì)時(shí)的一念靈機(jī)。